Definition

L’epuration extra-renale est une methode d’elimination des secretions

(substances et liquides) en exces des reins afin de palier le deficit

de la fonction excretrice de ceux-ci.

Il existe

3 methodes d’epuration extra-renale :

- L’hemofiltration : mecanisme

d’ultrafiltration (convection). - L’hemodialyse : mecanisme de

diffusion (conduction). - L’hemodiafiltration : mecanismes

d’ultrafiltration

(convection) et de diffusion (conduction).

Mecanismes

de transfert des solutes

Il y a

deux mecanismes de transfert de solute pour la dialyse renale :

- La diffusion ou conduction.

- L’ultrafiltration ou convection.

La

diffusion

La diffusion ou conduction est le transfert passif de solute et de

molecules de

faibles poids moleculaire selon un gradient de concentration du milieu

le plus concentre vers le moins concentre.

Il n’y a

pas de passage de solvant (eau).

Lorsqu’on met en contact deux solutions (en l’occurrence, le sang et le

dialysat) contenant differentes concentrations de certaines substances, separees

par une membrane semi-permeable, les molecules qui les composent se repartissent

de l’une vers l’autre en se deplaeant du milieu le plus concentre vers le moins

concentre, jusqu’e l’obtention d’un equilibre. La membrane comporte une

multitude de trous de tailles differentes, de faeon a ce que les petites comme

les grosses molecules puissent la traverser, mais pas les cellules

sanguines.

Les mineraux en exces dans le sang vont passer dans le dialysat,

et reciproquement.

Elle est dependante de :

- La concentration de part et d’autre de

la membrane. - La surface d’echange : la membrane.

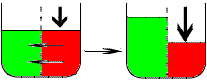

L’ultrafiltration

L’ultrafiltration ou convection est le transfert actif de

solute et de solvant (eau)

selon un gradient de pression hydrostatique de chaque cote de la

membrane, avec une pression positive dans le compartiment sanguin (chez

le patient) et une pression negative dans le compartiment du dialysat.

C’est ce phenomene qui va permettre de corriger l’exces de liquide dans le sang

du malade. On exerce une pression sur le compartiment sanguin, l’eau qu’elle

contient en exces traverse la membrane et rejoint le dialysat.

Elle est dependante du :

- Debit de filtration.

- La

taille des pores de la membrane : degre de porosite de la membrane (la

taille des pores de la membrane va limiter le transfert).

Indications

- Insuffisance renale aigue.

- Intoxications medicamenteuses.

- Retention hydrosodee severe d’origine

insuffisance cardiaque. - Troubles severes de la thermoregulation.

Materiel

- Un generateur :

- Le

generateur est alimente par de l’eau de qualite pour l’hemodialyse, il

prepare le dialysat et contrele son pH et sa temperature; il assure le

circulation du dialysat, l’ultrafiltration ainsi que la circulation

extra-corporelle. - Un dialyseur :

- Le

dialyseur ou hemofiltre ou rein artificiel est constitue d’une membrane

semi-permeable disposee de telle sorte qu’elle delimite un compartiment

interne dans lequel le sang circule, et un compartiment externe dans

lequel circule le dialysat en sens inverse. - Un abord vasculaire :

- L’hemodialyse necessite une voie d’abord

vasculaire capable de donner un debit de l’ordre de 300ml/ minute. - Catheter veineux de gros calibre e

double lumiere : femoral, sous-clavier, jugulaire interne. - Fistule arterio-veineuse :

- Quand

le vaisseau n’est plus de bonne qualite, le chirurgien cree un vaisseau

artificiel, la fistule : c’est l’anastomose de deux vaisseaux, une

artere et une veine. Le debit sanguin provenant de l’artere passera

ainsi en partie directement dans le reseau veineux peripherique, ce qui

provoquera un gonflement de la veine, sur plusieurs semaines,

permettant ainsi un acces privilegie pour les seances d’hemodialyse. - Un circuit extra-corporel :

- Ligne « arterielle » : allant du patient

vers le dialyseur. - Ligne « veineuse » : allant du dialyseur

vers le patient.

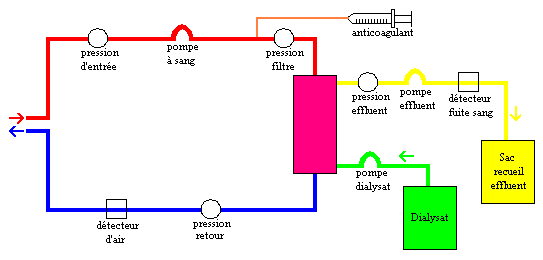

L’hemodialyse

L’hemodialyse fait appel au mecanisme de

diffusion

(conduction).

- Le sang est aspire par la ligne

« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le

sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation

du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la

coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur

permeable compose de fibres capillaires creuses. - Le

dialysat circule dans l’hemofiltre a contre-courant du flux

sanguin, la

membrane joue son rele de filtre, il n’y a pas de contact entre le

dialysat et le sang. - Le liquide effluent (filtrat) est

recueilli dans une poche suspendue a une balance qui calcule

le poids des sorties liquidiennes (filtrat). - La quantite de filtrat recueilli doit

correspondre a la perte de poids nette souhaitee. - Le

dialysat et le filtrat sont contreles par les pompes de dialysat et

d’effluent, qui calculent les entrees et les sorties liquidiennes. - Le sang hemodialyse est reinjecte au

patient par la ligne « veineuse » (ligne bleue).

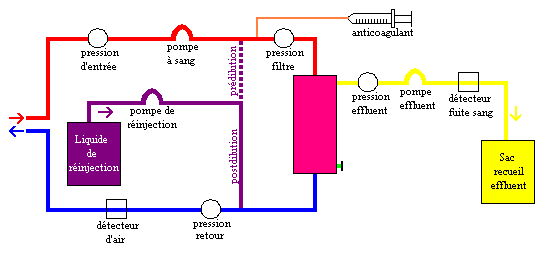

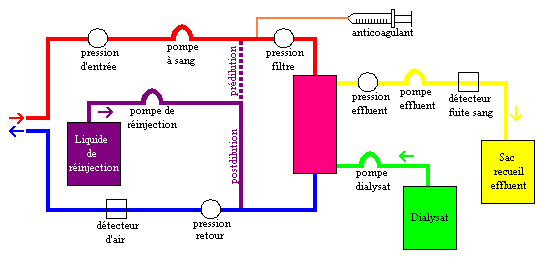

L’hemofiltration

L’hemofiltration fait appel au mecanisme d’

ultrafiltration

(convection).

- Le sang est aspire par la ligne

« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le

sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation

du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la

coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur de

haute permeabilite compose de fibres capillaires creuses. - Une

solution sterile de substitution physiologique est injectee dans le

sang avant ou apres le dialyseur pour compenser la perte liquidienne.

Elle est suspendue a une balance qui permet de calculer les entrees

liquidiennes. - Predilution : injection sur la ligne

arterielle : avant le filtre. - Postdilution : injection sur la ligne

veineuse : apres le filtre. - Le liquide effluent (filtrat) est

recueilli dans une poche suspendue a une balance qui permet de calculer

les entrees liquidiennes. - Les balances et les pompes de

substitution et d’effluent, calculent les entrees et les sorties

liquidiennes et contrelent et compensent les

solutions de substitution et de filtrat. - Le sang hemofiltre est reinjecte au

patient par la ligne « veineuse ».

L’hemodiafiltration

L’hemofiltration

fait appel aux deux mecanismes de transfert de solute,

l’

ultrafiltration

(convection) et la

diffusion

(conduction).

- Le sang est aspire par la ligne

« arterielle » (ligne rouge) par la pompe a sang. - Le

sang est melange a un anticoagulant qui permet d’eviter une coagulation

du sang dans le systeme d’epuration extracorporel par activation de la

coagulation au contact des materiaux exogenes. - Le sang passe a travers un dialyseur de

haute permeabilite compose de fibres capillaires creuses. - Le

dialysat circule dans l’hemofiltre a contre-courant du flux sanguin, la

membrane joue son rele de filtre, il n’y a pas de contact entre le

dialysat et le sang. - Une

solution sterile de substitution physiologique est injectee dans le

sang avant ou apres le dialyseur pour compenser la perte liquidienne.

Elle est suspendue a une balance qui permet de calculer les entrees

liquidiennes. - Predilution : injection sur la ligne

arterielle : avant le filtre. - Postdilution : injection sur la ligne

veineuse : apres le filtre. - Le liquide effluent (filtrat) est

recueilli dans une poche suspendue a une balance. - La

solution de substitution, le filtrat et le dyalisat sont contreles et

compenses par les balances et par les pompes de substitution, de

dialysat et d’effluent, qui calculent les entrees et les sorties

liquidiennes. - Le sang hemodiafiltre est reinjecte au

patient par la ligne « veineuse ».

Risques

et complications

Cliniques

- Embolie gazeuse : toux, dyspnee,

cyanose, agitation, vomissement. - Mettre le patient en position declive,

arreter la dialyse, prevenir le medecin, surveiller les signes. - Pression arterielle :

- Hypertension arterielle.

- Hypotension

arterielle (beillement, nausees, sueurs, gaz voire diarrhee) : liee e

un debit trop rapide ou a une perte de poids elevee. - Rythme cardiaque :

- Troubles du rythme : lies a une

hypovolemie ou une hypokaliemie. - Etat general :

- Hypothermie : defaut de chauffage du

dialysat. - Crampes : debit d’ultrafiltration trop

eleve. - Cephalees : hypertension arterielle ou

diminution du taux d’uree.

Techniques

- Entree d’air dans le circuit.

- Coagulation du circuit sanguin.

- Pression transmembranaire elevee,

superieure a celle du sang : obstruction. - Deconnexion.

Surveillances

et evaluations

Avant la dialyse et entre les seances

- Etat

de la fistule : aspect de la veine, qualite du souffle et du thrill (la

fistule doit fremir a la palpation et etre audible a l’auscultation). - Pression arterielle : avant et apres.

- Poids : avant et apres.

Pendant la dialyse

- Etat general du patient : nausees,

vomissements, crampes, beillement. - Pression arterielle.

- Contrele

des debits: - Debit sang (ml/min) : est

determine par le debit

cardiaque du patient, le resistance interne du circuit a l’ecoulement

du sang et le difference de pression entre l’artere et la

veine. - Debit liquide effluent (ml/min).

- Debit restitution (ml/min).

- Debit dialysat (ml/min).

- Contrele

des pressions: - Pression

entree (mmHg) : - limites usuelles : – 50 / +150 mmHg :

- doit etre negative (aspiration).

- max – 250 mmHg.

- proche de 0 si debit faible.

- Si de plus en plus negative : debut de

coagulation du catheter : rincer avec Nacl 0,9% ou heparine de rineage. - Pression

trans-membranaire (PTM) : filtre (mmHg) : represente la

difference de

pression entre le compartiment sanguin (pression arterielle, pression

veineuse) et le compartiment ultrafiltrat. - limites usuelles : +100 / +250 mmHg.

- si de plus en plus positive : debut de

coagulation du filtre : verifier et remettre a zero le niveau de la

chambre de degazage. - Pression

effluent (mmHg) : - limites usuelles : -150 / +50 mmHg.

- Si de plus en plus positive : debut de

coagulation du filtre : verifier et remettre a zero le niveau de la

chambre de degazage. - Pression

retour (mmHg) : limites usuelles : +50 / +150 mmHg : - doit etre positive (restitution).

- max +350 mmHg.

- si de plus en plus positive : debut de

coagulation du catheter : rincer avec Nacl 0,9% ou heparine de rineage. - Contrele de la seringue d’anticoagulant.

- Contrele des lignes : absence de pliure,

de fuite, de bulle d’air.

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com