Objectifs

Connaître la prise en charge immédiate :

– Protéger les voies aériennes supérieures.

– Préserver une bonne hémodynamique.

– Lutter contre l’œdème cérébral.

Continuer à rechercher les causes, évaluer les séquelles.

Le coma est une urgence absolue car il met en jeu le pronostic vital.

Définition

Coma vient du grec kôma qui signifie « sommeil profond ». Ce terme est utilisé actuellement pour dénommer un trouble de la conscience allant de la simple somnolence à l’état de mort apparent.

Le diagnostic est clinique : il se fait au lit du patient.

L’évaluation de la gravité du coma se fait à l’aide de l’échelle de Glasgow. L’interrogatoire, l’examen clinique et les examens complémentaires permettront de faire le diagnostic étiologique, c’est-à-dire d’en déterminer la cause.

Signes : échelle de Glasgow

• L’échelle de Glasgow (voir fiche 195 partie IV) est une classification internationale des comas. Elle constitue un outil de référence et de communication sur la profondeur du coma entre les différents acteurs de l’urgence : pompiers, infirmiers, médecins.

• Elle est simple et reproductible d’un soignant à l’autre.

• Elle analyse trois critères : l’ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Le meilleur score réalisé est noté.

• Elle ne prend en compte ni l’aspect des pupilles, ni l’évaluation d’un déficit moteur. L’analyse se fait au lit du patient en le regardant réagir aux différentes questions posées mais aussi aux différentes stimulations douloureuses :

– Exemple de questions simples :

– « Ouvrez les yeux ! »

– « Comment vous appelez-vous ? »

– « Où êtes-vous ? »

– « Serrez-moi la main droite ! »

Openmirrors.com

FlrlE

– Les différentes stimulations douloureuses utilisées sont :

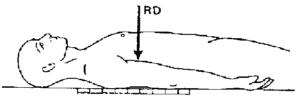

– le frottement du sternum avec la main fermée ;

– la pression du lit de l’ongle ;

– la pression bilatérale de l’angle de la mâchoire derrière les branches montantes (manœuvre de Pierre Marie et Foix).

Le score de Glasgow va de 3 à 15, en faisant la somme des 3 items. Un score inférieur à 8 est en rapport avec un coma profond qui nécessitera une intubation avec ventilation assistée.

<u

O O

Premiers gestes – Questions au patient

Premiers gestes

dentifier le trouble de conscience comme une urgence.

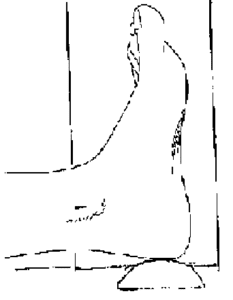

Toute altération de la conscience impose l’installation du patient en PLS sauf en cas de trauma du rachis.

Réaliser une glycémie capillaire à la recherche d’une hypoglycémie.

Accueil par l’IOA

• Observation clinique :

– À la recherche de signes de localisation (asymétrie pupillaire, trouble du langage, mouvements oculaires, toute asymétrie en général).

– Évaluation des fonctions vitales.

– Éléments en faveur d’une crise convulsive (morsure de langue).

• Paramètres vitaux :

– Glycémie (+++).

– Réflexe pupillaire (anisocorie, mydriase…).

– PA aux deux bras.

– Pouls, FR, SpO2, température.

• Recueil de l’histoire du patient :

– Antécédents médicaux et chirurgicaux.

– Traitements suivis (ordonnances ++).

– Événements marquants survenus les jours précédents (céphalées, dépression, traumatisme.).

– Témoignage des personnes ayant assisté au malaise : circonstances de survenue.

En box

• Installer le patient dans une salle pourvue du matériel d’oxygénation, d’aspiration, d’un chariot d’urgence, d’un scope.

• Assurer le respect des éléments vitaux :

FlriE

– Libération des voies aériennes en retirant de la bouche un éventuel dentier et en s’assurant de la vacuité de la cavité buccale en aspirant d’éventuelles sécrétions.

– Mettre le patient en position latérale de sécurité en cas de vomissements afin d’éviter l’aggravation des troubles respiratoires par inhalation.

– Respecter l’axe tête-cou-tronc en cas de suspicion de traumatisme du rachis cervical.

– Mesurer les paramètres vitaux :

– Glycémie capillaire.

– PA aux deux bras.

– Pouls.

– Température corporelle.

– Saturation en oxygène.

– Oxygéner le patient si la saturation en oxygène est insuffisante à l’aide d’un masque à haute concentration.

Maintenir le cou à l’aide d’une minerve jusqu’à ce que les radiographies du rachis cervical soient faites. Garder à l’esprit que tout traumatisé crânien est susceptible d’être un traumatisé du rachis cervical jusqu’à preuve radiologique du contraire : être vigilant dans toute mobilisation du patient.

• Apprécier la gravité du coma par l’échelle de Glasgow. Si le score est inférieur à 8, alerter le médecin pour une éventuelle intubation avec ventilation assistée. Préparer le matériel prévu à cet effet.

• Mise en place d’une voie veineuse périphérique avec du NaCl 0,9 %.

Ne pas perfuser de soluté glucosé sauf si une hypoglycémie est objectivée par la glycémie capillaire. On injectera dans ce cas du glucosé à 30 % en IVD.

• Déshabiller complètement le patient.

• Examiner la peau à la recherche :

– d’hématome ou de plaie témoin d’un traumatisme ;

– de trace d’injection révélant un terrain de toxicomanie ;

– de purpura, ce qui, en association avec des troubles de conscience et de la fièvre, fera suspecter un purpura fulminans et induira une prise en charge spécifique (QS) ;

– de marbrures signant un état de choc.

• Rechercher les signes de localisation.

FlrlE

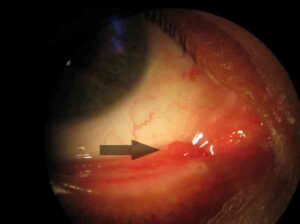

• Réflexe pupillaire : rechercher des signes de gravité (anisocorie, mydriase unilatérale aréactive, myosis serré aréactif).

• Rechercher les signes méningés en dehors d’un traumatisme du rachis cervical.

• Rechercher les signes témoins d’une comitialité.

Interrogatoire

L’interrogatoire du patient est parfois impossible, c’est pourquoi celui de l’entourage est fondamental : la famille, le médecin traitant, les gens qui ont assisté à l’installation du trouble de conscience. Recueillir tous les éléments permettant d’alimenter l’anamnèse.

Les examens complémentaires seront ciblés en fonction de l’interrogatoire et de l’examen clinique (cf. infra).

Prise en charge – Bilans, traitement

• On prélèvera un bilan biologique nécessaire à l’orientation diagnostique.

• Le scanner cérébral sera demandé en urgence sans injection de produit de contraste devant tout trouble de conscience associé à des signes de localisations. L’injection de produit de contraste pourra être décidée par le radiologue.

• La ponction lombaire pourra être indiquée.

Le traitement à ce stade est symptomatique, associé aux mesures déjà énumérées :

• Surveiller la PA, qui doit assurer un bon débit de perfusion cérébrale.

• Surveiller la température et administrer des antipyrétiques de type paracétamol IV.

• Évaluer la douleur et la traiter par un antalgique IV.

• Anticonvulsivant de type benzodiazépine en cas de mouvements convulsifs : Valium 10 mg ou Rivotril 1 mg en IV de première intention, puis Prodilantin ou Gardénal devant la persistance des crises.

• Surveiller le patient de façon continue, l’informer si possible sur les différents examens réalisés, sinon penser à informer régulièrement la famille sur l’avancée de la prise en charge.

• Maîtrise de la glycémie avec Actrapid au PSE si nécessaire.

• Faire une fiche de surveillance horaire en notant : la PA, le pouls, la température, la saturation en oxygène, le Glasgow, l’aspect des pupilles, la diurèse, la FR, la glycémie.

Conduite à tenir

FI<3E

La survenue d’une anisocorie (inégalité de diamètre entre les deux pupilles) est un élément de gravité mettant en jeu le pronostic vital.

• Surveiller l’appareil respiratoire en cas de ventilation assistée.

• Protéger le patient par des barrières de sécurité afin d’éviter les chutes du brancard en cas d’agitation. Demander la prescription d’une sédation ou d’un antalgique.

• L’accompagner au scanner avec l’appareil de monitoring et rester à ses côtés pour palier à toute aggravation. Le patient doit être parfaitement calme pour avoir un scanner de bonne qualité et, de ce fait, la préparation et la mise en condition consistent à traiter l’agitation par une sédation IV.

EN CAS DE SUSPICION DE MÉNINGITE

• Isoler le patient jusqu’aux résultats de la ponction lombaire.

• Porter un masque, des gants et une surblouse.

• Limiter le nombre d’intervenants dans la pièce où il se trouve.

• Préparer le matériel nécessaire à la ponction lombaire.

• Transporter en urgence le prélèvement au laboratoire.

Certaines intoxications médicamenteuses induisant un coma peuvent être traitées par l’administration d’un antidote :

– Flumazénil (Anexate) : antidote des intoxications aux benzodiazépines.

– Naloxone (Narcan) : antidote des intoxications aux opiacés.

– Atropine : antidote des carbamates.

Surveillance – Évaluation

À la recherche du diagnostic étiologique

Le diagnostic étiologique comprend :

• l’interrogatoire ;

• la recherche des signes de localisations ;

• la recherche des signes en rapport avec une crise convulsive ;

• la recherche de signes méningés ;

• les examens complémentaires :

– biologie (métabolique et toxique ++) ;

– radiographie, PL, EEG, scanner, fond d’œil, angiographie…

18

Openmirrors.com

FlrlE

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Les examens complémentaires sont orientés en fonction de l’interrogatoire et de l’examen clinique.

Conduite à tenir

Comas

Diagnostic étiologique des comas.

| Examens complémentaires, fonction de l’examen clinique | ||

| Examen clinique | Examens complémentaires | Diagnostic attendu |

| Trouble de conscience avec signe de localisation sans fièvre | Éliminer une hypoglycémie : glycémie capillaire Faire un scanner cérébral sans injection de produit de contraste | Hypoglycémie AVC ischémique ou hémorragique (QS) Hématome sous dural Hématome extradural Hématome intracérébral Tumeur cérébrale |

| Trouble de conscience avec signe de localisation et fièvre | Scanner cérébral | Abcès cérébral Toxoplasmose cérébrale |

FlriE

| Examens complémentaires, fonction de l’examen clinique (suite) | ||

| Examen clinique | Examens complémentaires | Diagnostic attendu |

| Trouble de conscience sans signe de localisation avec fièvre | Bilan infectieux : hémocultures, ECBU, radiographie de thorax PL Recherche de paludisme (contexte de voyage) Ionogramme sanguin | État de choc septique Méningite, encéphalite Une hémorragie méningée vue tardivement peut avoir 38 °C Neuropaludisme Déshydratation, surtout chez la personne âgée |

| Trouble de conscience : – sans signe de localisation – sans fièvre – d’installation brutale | Scanner cérébral, associé si besoin à une PL. | Hémorragie méningée |

| Trouble de conscience : – sans signe de localisation – sans fièvre – d’installation progressive | Glycémie Ionogramme sanguin Urémie, créatinémie Calcémie Gaz du sang Bilan hépatique, TP | Hypo- ou hyperglycémie Hypo- ou hypernatrémie Insuffisance rénale Hypercalcémie Encéphalopathie respiratoire chez l’insuffisant respiratoire chronique. Encéphalopathie hépatique du cirrhotique |

| Trouble de conscience : – sans signe de localisation – sans fièvre – d’installation progressive – avec suspicion d’intoxication | Alcoolémie Dosage de CO sanguin Recherche de stupéfiants dans les urines Recherche de psychotropes dans le sang et les urines Dosage de certains médicaments | vresse ou sevrage Intoxication au CO Overdose Intoxications médicamenteuses : benzodiazépine, antidépresseur, neuroleptique, barbiturique |

| Trouble de conscience associée à des crises convulsives (QS) | Glycémie Ionogramme sanguin Dosage de certains antiépileptiques Scanner cérébral EEG | Tous les diagnostics sus-cités peuvent s’accompagner de crises convulsives Fréquemment : épileptique connu ayant arrêté son traitement |

FlrlE

► Orientation

• Informer le patient sinon la famille de son orientation.

• Si le traitement est neurochirurgical, assurer le transfert du patient dans le service de neurochirurgie après accord téléphonique. La surveillance constante du patient sera assurée par l’équipe du SAMU durant le transfert.

• Si le scanner a montré un volumineux œdème cérébral, il sera possible de diminuer la pression intracrânienne par la perfusion de mannitol IV. On utilisera des corticoïdes IV dans le cas d’œdème cérébral associé à une tumeur cérébrale.

• Le patient intubé avec ventilation assistée sera hospitalisé en réanimation.

• Tous les gestes et actes thérapeutiques sont consignés dans la fiche de transmission.

Conduite à tenir

■ ■ Fiche 4, Accident vasculaire cérébral.

Fiche 5, Épilepsie de l’adulte.

. Fiche 21 à 22, Intoxications. Fiches 195, Échelle de Glasgow. Fiche 123, Ponction lombaire. Fiche 117, Intubation. Fiches 141 à 143, Ventilation. Fiches 125, Prélèvement d’organes.