Definition

La salle

de surveillance post-interventionnelle (SSPI) accueille durant une plus

ou moins longue duree, l’ensemble des patients relevant d’une

surveillance post-anesthesique et ayant subi une intervention

chirurgicale.

Objectifs

- Accueil et installation du patient, en

securite, confortablement et selon les prescriptions medicales et

anesthesiques. - Surveillance et maintien des grandes

fonctions vitales. - Prevenir et traiter toutes complications.

- Evaluation et prise en charge de la

douleur.

Organisation

de la salle

de surveillance post-interventionnelle

Selon le

decret 94-1050 du 5 decembre 1994 :

- La SSPI doit se situer a proximite des

sites operatoire et permettre l’admission de tous les patients des la

fin de l’intervention hormis les patients dont l’etat de sante

necessite une admission directe en reanimation - La SSPI doit comporter au moins 4 postes.

- Un infirmier dipleme d’etat, si possible

infirmier anesthesiste doit etre present en permanence et place sous la

responsabilite d’un medecin anesthesiste-reanimateur qui doit pouvoir

intervenir sans delai. - Chaque poste doit etre equipe d’une

arrivee de fluides medicaux, d’une prise de vide, d’un cardioscope,

d’un saturometre, d’un appareil de mesure de la pression arterielle et

d’un moyen de rechauffement du patient. - La SSPI doit etre pourvue d’un

dispositif d’assistance ventilatoire muni d’alarmes, d’un

defibrillateur et d’un curarometre. - L’integralite des informations

recueillies lors de la surveillance continue postinterventionnelle est

transcrite dans un document classe dans le dossier medical du patient.

Surveillances

en SSPI

En SSPI le

patient beneficie d’une surveillance clinique et instrumentale

constante et adaptee a son etat.

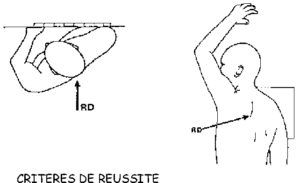

- Surveillance

respiratoire: - Sevrage ventilatoire.

- Extubation.

- frequence respiratoire.

- Amplitude et symetrie des mouvements

thoraciques. - Oxymetrie de pouls.

- Surveillance du ventilateur.

- Etat cutane.

- Risque de

depression respiratoire morphinique.

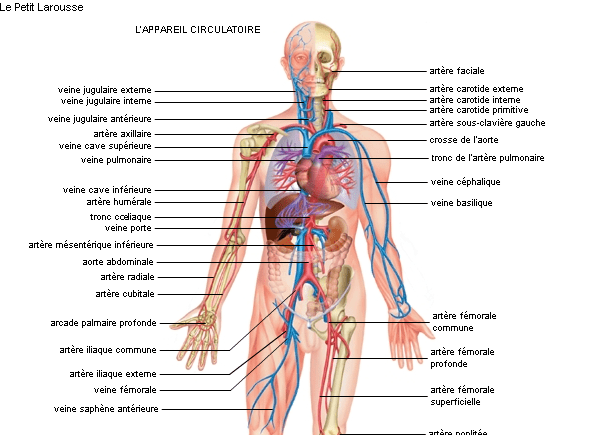

- Surveillance

cardio-circulatoire : - Frequence cardiaque.

- Pression arterielle.

- Moniteur ECG.

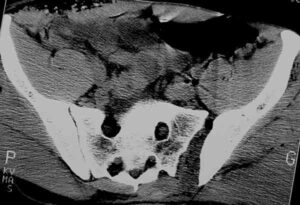

- Surveillance

neurologique : - Etat de conscience.

- Recuperation

des reflexes. - Tonus musculaire.

- Motricite spontanee.

- Disparition des

effets des produits anesthesiques.

- Surveillance

digestive : - Sondage gastrique.

- Existence de nausees et vomissements :

risque du syndrome

de Mendelson.

- Surveillance

renale : - Sondage vesicale.

- Globe vesical.

- Diurese spontanee.

- Surveillance

des acces vasculaires: - Debit.

- Nature du produit.

- Point de ponction, verifier l’absence de

signe d’inflammation : douleur, rougeur, chaleur, œdeme. - Permeabilite et integrite de l’acces

vasculaire. - Absence de coudure de la ligne de

perfusion

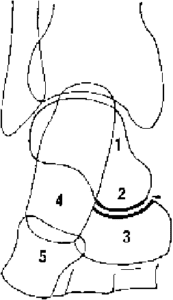

- Surveillance

de la zone operatoire : - Pansements.

- Drains.

- Pertes sanguines.

- Surveillance

de la temperature: - Temperature : hypothermie due e

la basse temperature

du bloc operatoire et a l’anesthesie generale. - Couverture chauffante.

- Risques de l’hypothermie et des frissons

au reveil post-anesthesique : - L’hypothermie retarde le reveil en

abaissant la MAC (Monitored Anesthesia Care : suivi de soins

d’anesthesie) des halogenes et fait apparaetre une curarisation

residuelle au reveil. - La depense energetique necessaire au

retablissement de la normothermie majore la consommation en

oxygene. - Le frisson s’accompagne d’une

hypercatecholaminemie et d’une vasoconstriction entraenant

une augmentation de la pression arterielle et du debit

cardiaque. Le frisson repond bien aux morphiniques et aux

alpha-2 agonistes.

- Surveillance

de la douleur: - Intensite de la douleur : la douleur

en post-operatoire est aigue pendant les 24 premieres heures

apres une intervention et decroet en general en 3 a 4 jours. - Echelle visuelle analogique : EVA.

- Echelle verbale simple : EVS.

- Evaluation de la douleur chez un patient

inconscient : - Sueurs.

- Peleur.

- Tachycardie.

- Hypertension arterielle.

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com