Ponction d’ascite

Adulte

Spécialité : gastro-entérologie /

Indications

- Premier épisode d’ascite de cause inconnue (hypertension portale, cancer, infection, pancréatite)

- Nouvel épisode d’ascite avec suspicion de péritonite bactérienne (fièvre, douleurs abdominales, encéphalopathie, altération de la fonction rénale, hyperleucocytose, saignement gastro-intestinal, choc)

- Améliorer la fonction respiratoire due à une ascite importante, réfractaire ou ne répondant pas aux diurétiques

Contre-indications

- Coagulation intravasculaire disséminée (beaucoup de patients sont en insuffisance hépatique avec une thrombocytopénie et les troubles de la coagulation ; malgré cela, l’incidence d’une complication hémorragique compliquant une ponction d’ascite est extrêmement faible)

- Infection cutanée, hématome, cicatrice chirurgicale au point de ponction

- Contre-indications relatives :

- grossesse

- splénomégalie, hépatomégalie

- obstruction intestinale (mettre au préalable une sonde nasogastrique)

- adhésions intra-abdominales

- vessie distendue (mettre au préalable une sonde urinaire)

- Dans ces cas, l’usage de l’échographie peut limiter le risque iatrogène

Présentation du matériel

- Il existe des kits spécifiques pour ponction d’ascite (avec obturateurs distaux rétractables, plusieurs trous distaux sur le cathéter permettant un débit de drainage plus rapide)

- L’utilisation de simple cathéter intraveineux n’est pas recommandée

- Equipement :

- gants stériles

- masque

- solution antiseptique

- champ stérile

- pour l’anesthésie locale :

- aiguille de 22 ou 25 G

- lidocaïne 1 ou 2%

- seringue de 10 mL

Description de la technique

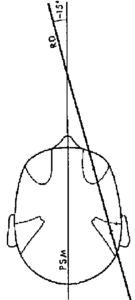

fichier_537

fichier_537

– – –

Ponction d’ascite

- Expliquer la procédure au patient

- Patient en décubitus dorsal avec la tête légèrement surélevée

- Points de ponction possibles :

- 2 cm au-dessous de l’ombilic, central (peu de vaisseaux) ou dans le quadrant inférieur droit ou gauche

- ou 2 à 4 cm de l’épine iliaque antérieure

- chez l’obèse, l’approche latérale gauche est préférable car la paroi abdominale est plus fine et que la profondeur du liquide d’ascite est plus grande

- l’échographie permet de distinguer les endroits où il existe des organes solides proches de la paroi spécialement chez les obèses ou chez les patients aux ATCD de chirurgie abdominale

- Marquer le point de ponction au feutre

- Mettre les gants stériles et le masque

- Nettoyer la peau avec une solution antiseptique de façon centrifuge

- Coller le champ stérile

- Faire une anesthésie locale avec la lidocaïne en aspirant régulièrement sur le piston afin d’éviter d’injecter en intravasculaire

- Une perte de résistance est ressentie lors de la pénétration intrapéritonéale. Arrêter alors la progression de la seringue

- Injecter alors 3 à 5 mL d’AL pour anesthésier le péritoine pariétal

- Faire un petit trou cutané (ex : avec une aiguille de 18G) afin de faciliter l’entrée du cathéter

- Fixer une seringue de 10 mL à l’extrémité distale du cathéter

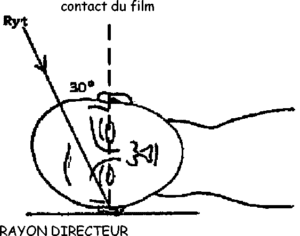

- 2 techniques d’insertion du cathéter :

- l’angle cutané que fait le cathéter avec la peau est de 45° vers le bas

- la technique en « Z » consiste à tirer la peau vers le bas avec les doigts sur 2 cm avant l’insertion de l’aiguille du cathéter et de garder cette position jusqu’à la position finale du cathéter en intrapéritonéal

- ces 2 techniques limitent le risque de fuite cutanée de liquide intrapéritonéal

- Tenir la seringue avec la main dominante et le bout de l’aiguille avec l’autre main

- Pousser progressivement l’aiguille en aspirant tous les 2-3 mm

- Arrêter la progression au moment de la perte de résistance et quand du liquide d’ascite est aspiré dans la seringue

- Pousser alors uniquement le cathéter et enlever l’aiguille

- Il est possible de retirer 30 à 60 mL de liquide avec une grosse seringue de 60 mL

- Si le drainage doit être plus important, connecter le cathéter à un prolongateur jusqu’à une bouteille de vide

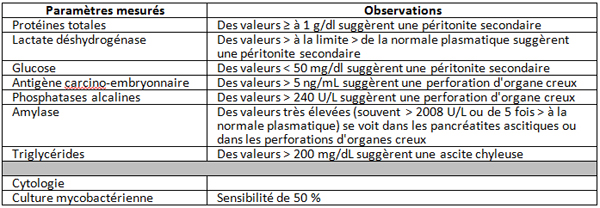

- Analyse de liquide péritonéal :

- un cube sec pour mesure de l’albumine

- un tube EDTA pour analyse cellulaire

- 2 récipients pour cultures aérobie et anaérobie

fichier_535

Tableau

Analyse du liquide d’ascite

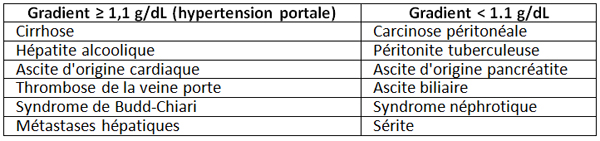

fichier_536

Tableau

Diagnostics étiologiques en fonction du gradient d’albumine entre le plasma et l’ascite

Complications

- HoTA, hyponatrémie si évacuation d’une grande quantité de liquide d’ascite

- Syndrome hépatorénal

- Complications plus rares :

- fuite persistante de liquide d’ascite

- infection locale

- hématome de la paroi abdominale

- lésions d’organes intra-abdominaux

- ponction de l’artère épigastrique inférieure

Bibliographie

- TW. Thomsen, RW. Shaffer, B White, GS. Setnik. Paracentesis. N Engl J Med 2006;355:e21.

Auteur(s) : Patrick PLAISANCE

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com