Spécialité : metabolisme / pédiatrie / traumatologie /

Points importants

- Fréquente : traumatologie, immobilisations prolongées, intoxications

- A rechercher (CPK, BU)

- Traitement rapide car pronostic vital (hyperkaliémie, CIVD) et fonctionnel (IRA, gangrène, amputation)

- Traitement = hydratation +++

- Entraîne une insuffisance rénale aiguë dans 8-15% des cas

- 5% de mortalité

Présentation clinique / CIMU

SIGNES FONCTIONNELS

Variables +++ et non spécifiques, les signes de la cause étant au premier plan

Généraux

- Asthénie voire coma

- Ou agitation

- Nausées / vomissements

Spécifiques

- Myalgies

- Urines rouges ou brunes : classique mais inconstant, de rosées à noirâtres

CONTEXTE

Circonstances de survenue

- Traumatologie : ischémie musculaire et lyse par compression directe ou écrasement (crush syndrome) ou brûlure

- Comas, overdoses, immobilisations prolongées : par compression directe ou par ischémie en aval d’un axe vasculaire comprimé

- Utilisation excessive de l’énergie :

- sepsis sévère, infections virales et bactériennes

- toute contraction musculaire répétée : effort musculaire intense, états d’agitation (delirium, bouffées délirantes, intoxication à la cocaïne…), crises convulsives, tétanos, électrisation

- coup de chaleur, syndrome malin des neuroleptiques et hyperthermie maligne

- plus rarement : orages catécholaminergiques : phéochromocytome, crise aiguë thyrotoxique…

- Poisons métaboliques : CO, cyanure, certains métaux (mercure, fer, cuivre)

- Déplétion potassique : abus de laxatifs et diurétiques, minéralocorticoïdes

- Toxicité musculaire directe :

- myosites virales ou auto-immunes

- statines +++ et clofibrate, mais aussi corticoïdes, antipaludéens, intoxication alcoolique chronique et aiguë

- certaines associations : statines + jus de grenade ou jus de pamplemousse (inhibition du cytochrome P450)

EXAMEN CLINIQUE

- Pas de signes cliniques si forme non grave

- Rash cutané

- Possibilité d’HoTA (hypovolémie)

- Possibilité de syndrome de loge secondaire, tension musculaire avec oedème des masses musculaires, possibilité d’atteinte sensitive et motrice d’une ou plusieurs masses musculaires, voire tableau d’atteinte spinale

- Nécrose musculaire +/- étendue, ischémie locale ou d’aval, infection voire gangrène, amputation (cas graves)

EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES

- BU : recherche d’hémoglobinurie, pH urinaire (acide si < 6)

- ECG : signes liés à l’hyperkaliémie

- SpO2 : contexte d’état de choc

CIMU

- Tri 1 ou 2

Signes paracliniques

BIOLOGIQUE

- CPK : diagnostic et évolution. Cinétique : pic au 3° jour :

- rhabdomyolyse si > 1000 UI/L

- grave si > 7000

- sévère si > 16000

- Myoglobine : moins sensible

- ASAT et LDH : peuvent augmenter mais non spécifiques

- Gazométrie artérielle et bicarbonates sanguins : recherche d’acidose métabolique

- Ionogramme sanguin :

- dyskaliémie : hyperkaliémie avec insuffisance rénale aiguë, hypokaliémie voire kaliémie normale si la déplétion potassique est la cause

- insuffisance rénale aiguë : nécrose tubulaire aiguë ou précipitation tubulaire de la myoglobine, hypovolémie

- réserve alcaline basse

- Recherche d’hypocalcémie et d’hyperphosphorémie (relargage cellulaire)

- Acide urique : recherche d’hyperuricémie

- Coagulation intraveineuse disséminée (CIVD) : D-dimères augmentés, thrombopénie < 100 000 (grave si < 50 000), TP < 65% (grave si < 50%), fibrinogène < 1g/L

- Ionogramme urinaire : quantifier et guider le traitement de l’insuffisance rénale

IMAGERIE

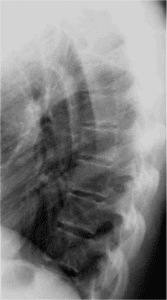

- Body-scan et recherche de fractures si patient traumatisé

- Tous examens liés à la pathologie causale

- Pression des loges musculaires : ischémie si Pression > 40 mmHg pendant plus de 8h

Diagnostic étiologique

Traumatologie

- Traumatisme fermé sévère

- Lésion électrique de haut voltage

- Brûlures extensives

- Immobilisations prolongées

Activité musculaire excessive

- Exercice inhabituel éprouvant (marathon)

- Crise convulsive

- Asthme aigu grave

- Dystonie sévère

- Psychose aiguë

Toxique

- Ethanol, méthanol, éthylène glycol

- Héroïne

- Méthadone

- Barbituriques

- Cocaïne

- Amphétamine

- LSD (lysergic acid diethylamide)

- Monoxyde de carbone

- Toluène

- Envenimations par serpent, araignées

Causes environnementales

- Hyperthermie

- Hypothermie

Causes métaboliques

- Hyponatrémie, hypernatrémie

- Hypokaliémie

- Hypophosphatémie

- Hypo ou hyperthyroïdie

- Acidocétose diabétique

- Coma diabétique hyperosmolaire

Infections virales

- Influenza de type A et B

- VIH

- Virus Coxsackie

- Le virus Epstein-Barr

- Echovirus

- Cytomégalovirus

- Adénovirus

- Herpes simplex

- Virus parainfluenzae

- Varicelles – zona

Infections bactériennes

- Streptococcus pneumoniae

- Streptocoques du groupe bêta

- Streptococcus pyogènes

- Staphylocoque epidermidis

- Escherichia coli

- Clostridium perfringens

- Clostridium tetani

- Plasmodium

- Rickettsia

- Salmonelles

- Listeria

- Legionella

- Mycoplasmes

- Brucella

- Leptospira

Infections fongiques

- Candida

- Aspergillus

Polymyosite, dermatomyosite, myopathie

Médicaments

- Anti-histaminiques

- Salicylates

- Caféine

- Neuroleptiques/antipsychotiques

- Anesthésiques, curares (hyperthermie maligne)

- Amphotéricine B

- Quinine

- Corticoïdes

- Statines

- Théophylline

- Anti-dépresseurs tricycliques

- Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine

- Acide aminocaproïque

Diagnostic différentiel

- Elévation des CPK liée à un syndrome coronarien

- Hémoglobinurie

Traitement

TRAITEMENT PREHOSPITALIER / INTRAHOSPITALIER

Lutte contre l’hypovolémie +++

Stabilisation initiale

- Patient incarcéré :

- scope ECG dès que possible, pose de voie veineuse périphérique

- remplissage vasculaire avant la levée de la compression (NaCl 0,9% ou macromolécules, pas de solutés contenant du potassium)

- si incarcération prolongée : risque d’hyperkaliémie brutale et sévère à la levée de compression : liée à la lyse musculaire, majorée si utilisation de célocurine pour l’intubation trachéale : alcalinisation et injection de chlorure de calcium

- Aux urgences / au déchocage :

- remplissage, au mieux guidé par l’échographie cardiaque. NaCl 0,9% 500 mL/h pour avoir une diurèse horaire de 200 – 300 mL

- évaluation et suivi de la diurèse (SAD « facile »)

- correction des troubles ioniques

- contrôle de la température :

- lutte contre l’hypothermie : couvertures chauffantes, réchauffement des perfusions et transfusions…si patient intubé/ventilé et sédaté : curarisation pour éviter les frissons liés au réchauffement

- ou à l’inverse, lutte contre l’hyperthermie si coup de chaleur/ hyperthermie maligne…

- si délabrement cutané : parage/ lavage, antibioprophylaxie à visée anti-anaérobies (max 48 heures), vérification de la vaccination antitétanique

Suivi du traitement

- En service de post-urgences ou en réanimation selon la pathologie causale

- Traitement et prévention des complications générales (surtout rénales) :

- hydratation : apports de base 30 à 35 mL/kg/j + apport complémentaire de NaCl 0,9% afin d’obtenir une diurèse de 1 mL/kg/h, voire 2 à 3 mL/kg/h si rhabdomyolyse sévère. Limites : attention si oedème pulmonaire lié à des contusions par exemple. Guidage par l’échographie cardiaque au moindre doute

- correction des troubles ioniques :

- K+ : cf. chapitre

<a « pathologies_34″= » »>hyperkaliémie - compensation en calcium et phosphore

- K+ : cf. chapitre

- épuration extra-rénale (EER) en réanimation en cas d’insuffisance rénale aiguë ne répondant pas au remplissage. L’EER préventive en cas de rhabdomyolyse sévère mais avant l’installation d’IRA oligo-anurique n’a pas montré de bénéfice

- alcalinisation : classique mais non pratiqué de façon universelle et bénéfice non prouvé. Néanmoins recommandé si CPK > 6000 UI/L, acidose, insuffisance rénale préexistante, déshydratation :

- bicarbonates à 1,4%, 100mL/h pour obtenir un pH urinaire > 7

- mannitol : classique mais bénéfice non prouvé et risques d’effets secondaires, quasiment abandonné

- diurétiques : « diurèse forcée » classique mais à abandonner : l’IRA est certes liée à la précipitation de la myoglobine dans les tubules, mais seulement en cas d’association hypovolémie + urines acides : la diurèse forcée aggrave l’hypovolémie, masque l’oligurie et acidifie les urines

- CIVD : transfusion de PGR, PFC, fibrinogène et plaquettes en fonction du contexte et des bilans biologiques

- prévention des thromboses veineuses chez les patients alités, après stabilisation initiale et en l’absence de lésion à risque hémorragique associée

- certains auteurs proposent des traitements anti-oxydants (lutte contre les radicaux libres) : vitamines E et C, zinc, sélénium et manganèse, mais bénéfice non prouvé

- l’administration de calcium n’est pas recommandée

- Complications locales ou locorégionales :

- surveillance des loges musculaires, recherche d’ischémie d’aval (clinique, doppler)

- certaines équipes proposent la surveillance de la pression musculaire : ischémie si pression > 40 mmHg ou PAD – 30 mmHg pendant 6 à 8h

- aponévrotomie de décharge si syndrome des loges lié à l’augmentation de pression dans les loges musculaires. Risque infectieux+++

- Excision des muscles nécrosés (sans urgence)

Surveillance

CLINIQUE

- Diurèse +++/h

- Etat général : asthénie, hyperventilation

- Œdème musculaire, pouls et coloration des membres, état cutané

- ECG voire scope si hyperkaliémie

- pH urinaire (BU)

PARACLINIQUE

- CPK/6-12 h

- Ionogramme sanguin : kaliémie, urée/ créat, calcium, phosphore

- Ionogramme urinaire : calcul de la clairance de la créatinine

- Cas particulier de l’enfant : causes et pronostic différents de l’adulte :

- myopathies et myosites +++

- moins de risque d’IRA

- pas d’intérêt au traitement par bicarbonate

Devenir / orientation

CRITERES D’ADMISSION

- Service d’hospitalisation si CPK < 10 000, troubles ioniques non menaçants, pas de nécessité de scope

- Réanimation si nécessité de scope ou IRA, CIVD voire défaillance multiviscérale

CRITERES DE SORTIE

- Liés à la pathologie causale

- Normalisation des troubles ioniques et de la fonction rénale

- Etat cutané satisfaisant

Mécanisme / description

- Rhabdomyolyse :

- liée à la lyse des fibres musculaires striées dont le contenu est libéré dans la circulation générale

- causes (cf. étiologies) : toute situation entraînant un déséquilibre entre apports et besoins métaboliques :

- apport insuffisant en oxygène par compression vasculaire d’amont ou compression musculaire directe

- utilisation excessive d’énergie : toute contraction musculaire intense et répétée

- poisons métaboliques : toute interaction avec les systèmes de production d’ATP

- déplétion potassique : par gêne à la regénération de phosphocréatine et à la glycogénolyse

- toxicité musculaire directe par de nombreux toxiques et médicaments

- Insuffisance rénale aigue (30 – 40 % des cas) : nécrose tubulaire aigue :

- par précipitation de la myoglobine et de cristaux d’acide urique dans les tubules

- aggravée par le pH acide des urines (< 6)

- étroitement liée à la perfusion rénale : pas d’IRA malgré des taux élevés de CPK et myoglobine si pas d’hypovolémie

- hypovolémie (séquestration d’eau plasmatique dans les myocytes lésés)

- Défaillance multiviscérale : liée à l’association hypovolémie, acidose métabolique, troubles ioniques, et au syndrome d’ischémie/ reperfusion, en plus de la pathologie causale

Bibliographie

- B. Vigué in « Anesthésie-réanimation chirurgicale », K.Samii et al, chapitre 57, p 847- 854

- A. Ellrodt in « Urgences médicales », édition 2002, p 180-181

- Brown et al. Preventing renal failure in patients with rhabdomyolysis : do bicarbonate and mannitol make a difference? J Trauma 2004; 56: 1191-96

- Mannix et al. Acute pediatric rhabdomyolysis : causes and rates of renal failure. Pediatrics 2006; 118: 2119-2125

- Fernandez et al. Factors predictive of acute renal failure and need for hemodialysis among patients with rhabdomyolysis. Am J Emergency Med 2005; 23: 1-7

- Alardin et al. Bench to bedside review : rhabdomyolysis- an overview for clinicians. Critical Care 2005; 9:158-169

Auteur(s) : Oriane FONTAINE- KESTELOOT

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com