Savoir reconnaître un vertige vrai.

Savoir prendre en charge en urgence les malaises graves, souvent associés à un problème neurologique.

Connaître les orientations possibles.

Définition

• Le vertige est un symptôme et non une maladie : il est toujours la conséquence d’une atteinte du système vestibulaire que celle-ci soit d’origine centrale ou périphérique.

• Il faut distinguer initialement les vertiges vrais et les « vertiges », utilisation impropre du mot qui correspond à des sensations vertigineuses non spécifiques.

• Le vertige, au sens médical du terme, c’est voir tout tourner autour de soi avec la sensation de déplacement des objets par rapport à l’individu.

Demander au patient s’il a senti les objets bouger par rapport à lui « comme lors q u’on descend d’un manège ».

• L’impression vertigineuse est la sensation de tête qui tourne. Les sensations vertigineuses signent une sensation subjective d’étourdissement sans lésion spécifique.

• Le vertige peut être le signe :

– d’une pathologie bénigne permettant le retour au domicile du patient ;

– d’une pathologie nécessitant des explorations sans caractère d’extrême urgence ;

– d’une pathologie grave nécessitant une prise en charge investigatrice et thérapeutique urgente.

• C’est un signe d’une grande fréquence (1 personne sur 7 aura un vertige dans sa vie).

• Syndrome vestibulaire périphérique : Dysfonctionnement de l’appareil vestibulaire.

• Syndrome vestibulaire central : Dysfonctionnement des noyaux bulbaires.

• Nystagmus : Mouvements oscillatoires et quelquefois rotatoires du globe oculaire. Ces mouvements sont involontaires, saccadés.

Signes

On distingue trois catégories de vertiges.

86

| Vertiges isolés ou associés à une atteinte cochléaire | ||

| Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) | Caractéristiques | Vertige isolé Intense De moins de trois minutes Survenant lors de changement de position de la tête (stéréotypés pour un même patient) reproduit à la manœuvre de Dix et Hallpike Nystagmus qui bat (sens rapide) vers l’oreille la plus basse lors de la manœuvre de Dix et Hallpike Sans signe auditif ou neurologique |

| Névrite vestibulaire | Caractéristiques | Vertige isolé, brutal et violent Nystagmus Sans signe auditif ou neurologique Examen calorique positif (examen réalisé en ORL uniquement) |

| Maladie de Ménière | Caractéristiques | Au moins deux épisodes paroxystiques de vertiges dont la durée varie de 20 min à plusieurs jours Acouphènes (bruit de mer dans un coquillage) Hypoacousie unilatérale Examen neurologique normal Nécessité d’une consultation ORL avec bilan cochléo-vestibulaire |

| l existe d’autres causes de vertiges associés à une atteinte cochléaire ou isolés Leur prise en charge sera symptomatique avec perfusion d’antivertigineux et d’antiémétiques au besoin | ||

| L’orientation du malade à sa sortie des urgences sera essentiellement son domicile avec une consultation spécialisée, des antivertigineux et antiémétiques, du repos et une autosurveillance | ||

| Vertiges associés à des signes neurologiques | ||

| Causes | Accident vasculaire cérébral jusqu’à preuve du contraire Accident ischémique transitoire possible Autres causes (poussée de sclérose en plaques, tumeur cérébrale…) | |

| Vertiges associés à une pathologie de l’oreille moyenne | ||

| Causes | l s’agit de pathologies infectieuses (labyrinthites) posttraumatiques (accidents de plongée), malformatives ou postopératoires |

H

14!

Premiers gestes – Questions au patient

• La diversité de causes et de mécanismes pouvant entrer en jeu ne permet pas d’établir des conduites à tenir systématiques.

• L’IOA recueille les informations suivantes :

– heure de début ;

– description des signes (différencier vertige vrai de sensation vertigineuse) ; poser des questions simples telles que :

– Sensation d’être « dans un manège » ?

– Les murs tournent ?

– La tête tourne ?

– premier épisode ou récidive ?

– circonstances de survenue (en changeant de position, suite à une prise médicamenteuse, etc.) ;

– recherche de signes associés : troubles neurologiques (sensitifs, sensoriels, moteurs), nystagmus, vomissements ;

– traitements en cours ;

– antécédents et allergies ;

– recherche d’une prise d’alcool.

• Évaluation de la douleur et antalgie sur protocole.

nstallation du patient

nstaller la personne en fonction des données recueillies :

• si céphalées, nausées, intolérance au bruit : allonger la personne et l’éloigner des stimuli ; haricot et barrières de sécurité ;

• si phase de post-crise : installation en salle d’attente avec accord de la personne.

Évaluer la gravité

La prise des constantes vitales doit être systématique et la plus précoce possible.

Toute détresse des fonctions vitales nécessitera une prise en charge immédiate en SAUV.

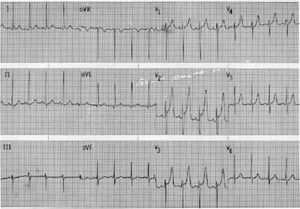

• PA, prise couchée, systématiquement aux deux bras.

• FC : recherche d’une arythmie, d’une bradycardie ou d’une tachycardie.

• Température centrale par mesure auriculaire ou rectale.

• FR et recherche des signes cliniques de lutte (tirage, balancement tho- racoabdominal, signe d’épuisement…).

• Glycémie capillaire.

• Oxymétrie de pouls.

l ne doit pas être fait d’injections IM à un patient lorsque son vertige est suspect d’un aVc (contre-indication à la thrombolyse).

Rassurer le malade et l’informer de la prise en charge.

Prise en charge – Bilans, traitement

• Aide pour l’examen du malade :

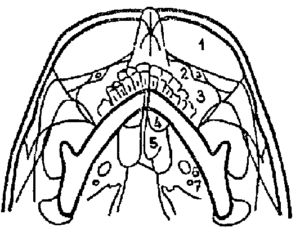

– préparation de l’otoscope avec spéculum jetable, de taille adaptée au diamètre du conduit auditif ;

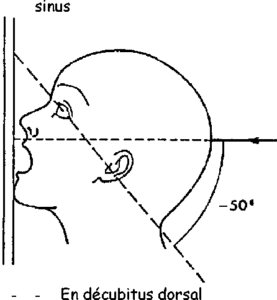

– aide aux manœuvres diagnostiques ou libératoires du VPPB.

• Bilan sanguin en fonction des prescriptions.

• Traitement médicamenteux :

– antivertigineux IV aux urgences ;

– antiémétiques IV ;

– antalgiques ;

– surveillance de la perfusion et de l’efficacité du traitement.

• Préparation au scanner ou à l’IRM :

– calibre de la perfusion d’au moins 18 G en cas d’injection de produit de contraste pour l’examen ;

– prémédication au besoin.

• Explication de l’examen au patient et aux proches.

• Surveillance de la perfusion.

Un traitement symptomatique (antiémétique, antivertigineux) sera utilisé de façon très large pour soulager le patient et aider l’examen clinique.

Surveillance – Évaluation

Si une hospitalisation est nécessaire

• Préparation à l’hospitalisation.

• Information au patient et à sa famille du lieu d’hospitalisation, des conditions d’hospitalisation et des visites.

• Inventaires des biens du malade et consigne au coffre si besoin.

• Prévenir les proches s’il y a lieu.

• Prévenir le service et organiser le transfert du malade vers le lieu d’hospitalisation.

H

14!

En cas de non-admission

• S’assurer que le malade est déperfusé.

• Donner les coordonnées pour récupérer les bilans réalisés aux urgences ou donner les bilans.

• Prévenir les proches au besoin.

• S’assurer du retour du malade dans de bonnes conditions.

Fiche 4, Accident vasculaire cérébral.

Fiche 15, Surdité brusque, acouphènes.

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com