Spécialité : toxicologie /

Points importants

- Parmi les substances couramment ingérées, nombre de produits ménagers qui peuvent être corrosifs, irritants ou simplement moussants

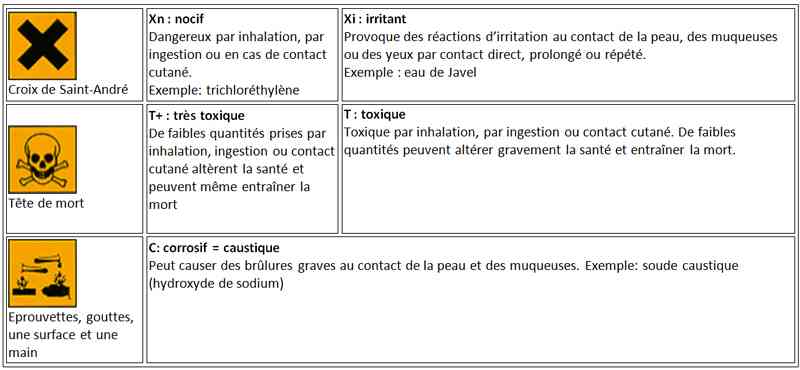

- Définitions :

- substance corrosive : produit à l’origine de nécroses tissulaires profondes, irréversibles

- substance irritante : entraîne une inflammation superficielle

- Ces substances ont le plus souvent une toxicité purement locale, mais certaines ont une toxicité systémique associée

- Demande d’avis et déclaration systématique au centre antipoison régional

_700

Tableau

Coordonnées des centres antipoison

- Nécessité d’une prise en charge immédiate pluridisciplinaire : médecins urgentistes, réanimateurs, gastro-entérologues, oto-rhino-laryngologistes, chirurgiens viscéraux et psychiatres

- Absence de parallélisme entre les symptômes, l’état bucco-pharyngé et les lésions œsogastriques

- Produits caustiques majeurs : acides forts (pH < 2) ou bases fortes (pH > 12)

- 4 formes : liquide, gel, solide, poudre (ou paillettes)

- Chez l’adulte, ingestion le plus souvent volontaire dans un but d’autolyse

- Rechercher et corriger une défaillance hémodynamique ou une détresse respiratoire

- Rechercher une intoxication associée (médicamenteuse, stupéfiants, alcool…) et contrôler les effets systémiques des substances corrosives

- Traitement purement symptomatique. Il n’existe pas d’antidote

- Ce qu’il ne faut pas faire :

- mettre en place une SNG, provoquer des vomissements

- tenter de neutraliser le caustique (risque de vomissement, de réactions exothermiques)

- donner des pansements digestifs ou du charbon activé qui gênerait l’examen endoscopique

- faire boire

- Mortalité immédiate et retardée : 10%

- Séquelles (sténoses digestives) : 40%

Présentation clinique / CIMU

SIGNES FONCTIONNELS

- Gastro-intestinaux :

- douleur abdominale

- douleur rétrosternale ou épigastrique

- vomissements

- odynophagie

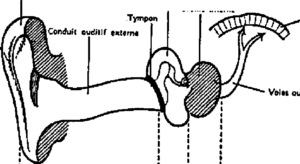

- Oropharyngés :

- douleur ou sécheresse buccale ou hyper-sialorrhée

- salive sanguinolente

- dysphagie

- Cardiovasculaires :

- collapsus, état de choc

- Pulmonaires :

- dyspnée laryngée

- tachypnée

- détresse respiratoire

- Troubles neuropsychiques :

- confusion, agitation, idées délirantes, douleurs

- Brûlures oculaires, cutanées de la face, du cou, du tronc

- Fièvre si complication

CONTEXTE

- Age moyen 40 ans

- Sexe ratio : 2F/1H

- Tentative d’autolyse (75%) :

- terrain psychiatrique : dépression-psychose

- ATCD psychiatriques connus (50 %)

- déracinement, immaturité affective, impulsivité, rupture de traitement ou de suivi psychiatrique

- recherche de tentative d’autolyse antérieure – de quel type

- suivi et traitement psychiatrique

- Ingestion accidentelle :

- soif intense : survient souvent la nuit

- déconditionnement du produit caustique (produit transvasé dans un récipient à usage alimentaire ou non étiqueté)

- au cours du siphonage d’un produit caustique

- favorisée par l’intoxication alcoolique aiguë

- Le produit a-t-il été avalé ou recraché ? Le patient a-t-il bu ?

- Le patient a-t-il vomi ?

- Quantité ingérée et nature du produit souvent imprécises ou masquées volontairement par le patient

- Nature du produit caustique (liste des principaux produits selon composition exacte connue, non connue, sigles sur la bouteille concentration, solide ou liquide, volume (2 gorgées = 50 mL), heure d’ingestion

_701

Tableau

Liste des produits caustiques

_702

Tableau

Produits caustiques, irritants et moussants. Composition exacte inconnue.

_704

Tableau

Classification endoscopique des lésions

- Rechercher une poly-intoxication (médicamenteuse ou alcoolique) et la cause de l’ingestion (accidentelle, suicidaire et autre geste d’autolyse associé)

EXAMEN CLINIQUE

- Absence de parallélisme anatomo-clinique

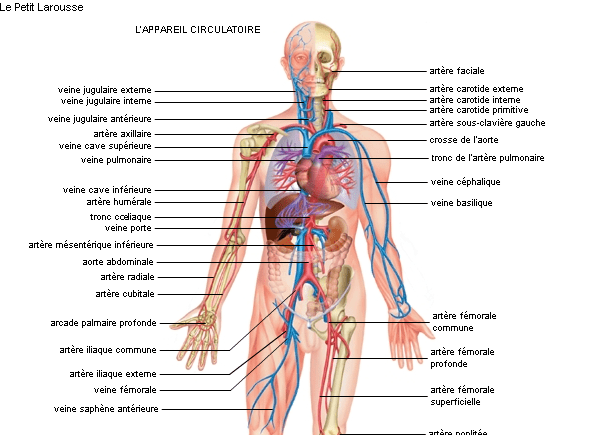

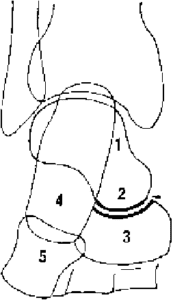

- Appareil ORL :

- lésions (oedème, ulcération, nécrose) du visage ou endo-buccales

- troubles de la déglutition

- dysphonie

- Appareil respiratoire :

- dyspnée laryngée

- tachypnée

- détresse respiratoire

- Appareil circulatoire :

- état de choc

- Appareil digestif :

- syndrome péritonéal

- disparition de la matité pré-hépatique

- emphysème sous-cutané

- Appareil neuropsychiatrique :

- syndrome confusionnel

- agitation

- angoisse

- Examen cutané :

- brûlures cutanées associées

- phlébotomie

- Appareil oculaire :

- brûlure oculaire

Signes de gravité

- Ingestion > 150 mL d’acide ou de base forte (1 verre) = ingestion massive

- Péritonite : contracture, disparition de la matité pré-hépatique

- Emphysème sous-cutané

- Hypotension artérielle, état de choc

- Hématémèse

- Troubles de l’hémostase

- Hypoxie

- Acidose métabolique

- Troubles psychiques (confusion, agitation)

EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES

- ECG : corrosifs à toxicité :

- allongement QT, arythmie (hypocalcémie)

- allongement PR et QT, hyperexcitabilité myocardique, troubles du rythme (TV, ACFA, torsade de pointe, mort subite) (hypomagnésémie)

- troubles de la repolarisation (ondes T amples, symétriques et pointues), troubles de la conduction et de l’excitabilité ventriculaire, risque asystolie (hyperkaliémie)

- SpO2 : recherche de désaturation

CIMU

- Tri 1 à 4 en fonction de la gravité clinique

Signes paracliniques

BIOLOGIQUES

- NFS – TP – TCA – fibrinogène (hémolyse, hémorragie, CIVD, fibrinolyse)

- Ionogramme sanguin :

- hyperkaliémie

- Hypocalcémie

- Hypomagnésémie

- CPK, LDH : signes de nécrose tissulaire

- Gaz du sang artériels – lactates selon le contexte : acidose, alcalose, hypoxie, hypercapnie

- Lipasémie : pancréatite toxique ou par contiguïté

- Bilan hépatique : hépatite toxique ou par contiguïté

- Groupe – RAI

- Bêta-HCG si femme en âge de procréer

- Analyse toxicologique : alcoolémie, recherche de barbituriques, antidépresseurs, tricycliques, benzodiazépine et autres selon le contexte

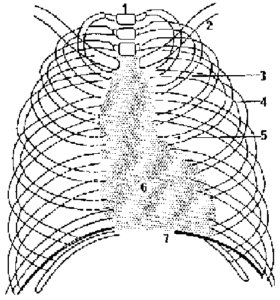

IMAGERIE

Radiographie de thorax

- Pneumomédiastin

- Emphysème sous-cutané

- Pneumopathie d’inhalation

ASP et cliché centré sur les coupoles

- Pneumopéritoine

- Iléus

- Comprimés radio-opaques (permanganate de potassium)

Fibroscopie oesogastroduodénale

- Examen clé de la prise en charge

- Pas de consensus sur la nécessité d’une FOGD si ingestion accidentelle certaine d’un produit de faible causticité (ex : eau de Javel prête à l’emploi (2,6% CA) et absence de signes fonctionnels

- FOGD dans tous les autres cas sauf perforation digestive avérée par pneumo médiastin, pneumothorax = laparotomie d’emblée

- 3 à 6 heures après l’ingestion

- En présence du chirurgien

- Risque iatrogène augmenté au-delà de la 24e heure (risque accru de perforation)

- A réaliser dans une structure permettant de réanimer et d’opérer le patient en urgence (risque de perforation, d’inhalation bronchique)

- Sans sédation ou, si nécessaire, sous anesthésie générale avec intubation vigile sous fibroscopie ou intubation séquence rapide

- Aspiration première du caustique intra-gastrique résiduel

- Exploration complète de l’œsophage au duodénum, mais non exhaustive si dangereuse

- Pas de rétrovision

- Classification endoscopique des lésions

_704

Tableau

Classification endoscopique des lésions

- A renouveler selon le contexte, essentiellement en cas d’absorption d’oxydant (eau de Javel concentrée) et de formol, pour lesquels l’installation des lésions maximales est retardée (24 heures)

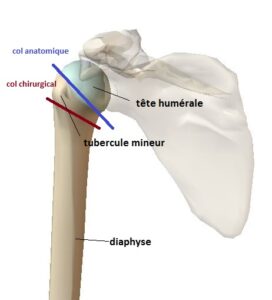

Examen ORL spécialisé

- Si signes fonctionnels ou cliniques, notamment en cas de dyspnée aiguë devant faire redouter un œdème du carrefour pharyngo-laryngé, la destruction du carrefour ou une pneumopathie d’inhalation. Par ordre de fréquence : atteinte du pharynx ou de l’épiglotte > sinus piriforme > aryténoïdes > cordes vocales

Fibroscopie trachéo-bronchique

- Si stade > 2b oesophagien ou signes fonctionnels respiratoires, de préférence sur patient intubé

- Deux types de lésions :

- inhalation : lésions diffuses trachéales et bronchiques droites

- diffusion depuis l’œsophage : brûlure de la paroi postérieure de la trachée, de la carène, de la face postérieure de la bronche souche gauche

Examen ophtalmologique

- Si suspicion de brûlure oculaire

Examen tomodensitométrique thoraco-abdominal

- En cours d’évaluation

Diagnostic étiologique

- L’étiquetage de l’emballage et la fiche de données et sécurité du produit apportent des informations sur le caractère corrosif de la substance ou de la préparation

_703

Tableau

Sigles des produits ménagers

- Liste des produits corrosifs :

_701

Tableau

Liste des produits caustiques _702

_702

Tableau

Produits caustiques, irritants et moussants. Composition exacte inconnue.

- pour un produit donné, la formulation étant souvent variable dans le temps, il est impératif de contacter le centre antipoison régional pour en connaître la composition exacte

_700

Tableau

Coordonnées des centres antipoison

Diagnostic différentiel

- Certains produits ménagers ingérés ne sont pas corrosifs (confirmation par appel des CAP), mais comportent néanmoins des risques et nécessitent des prises en charge spécifiques

_702

Tableau

Produits caustiques, irritants et moussants. Composition exacte inconnue.

Risque moussant

- Proscrire l’absorption de liquide qui peut entrainer mousse puis inhalation ; restriction hydrique d’au moins 2 heures

- Pansement digestif de « gel de polysilane »

- Hospitalisation non nécessaire sauf geste suicidaire/ troubles mentaux

Risque solvant

- Régime sans lait ni graisse pendant 48h car les graisses favoriseraient l’absorption digestive de certains solvants ou hydrocarbures hydrosolubles

- Hospitalisation si tableau symptomatique :

- toux, vomissements, troubles de la conscience

- Surveillance température pendant 48h

Risque irritant

- Rinçage soigneux de la bouche

- Pansement digestif

- Hospitalisation non nécessaire sauf suicide et atteinte psychiatrique

Traitement

TRAITEMENT INITIAL PREHOSPITALIER / INTRAHOSPITALIER

- A adapter selon la gravité supposée de l’ingestion

Stabilisation initiale préhospitalière

- Voie veineuse périphérique

- Liberté des VAS et O2 au masque

- Position en proclive à 45°

- Intubation oro-trachéale séquence rapide et ventilation mécanique avec sédation si agitation extrême ou dyspnée laryngée par destruction du carrefour pharyngo-laryngé

- Difficultés d’intubation possibles car brûlures oropharyngées et estomac plein

- Trachéotomie si intubation impossible

- En cas de contact cutané ou oculaire, laver immédiatement à grande eau pendant 15 min : règle des 10/15 : eau à 10/15° pendant 10/15 min à laisser couler à 10/15 cm des lésions

- 1 goutte de novésine si blépharospasme

- Proscrire :

- décubitus dorsal

- lavage gastrique

- sonde gastrique

- vomissement induit

- absorption d’agents neutralisants comme le lait (risque d’inhalation, réaction exothermiques)

- Il n’existe pas d’antidote neutralisant l’activité caustique

- Assurer l’analgésie du patient (Paracétamol, morphinomimétiques)

- Eviter les sédatifs (risque d’inhalation ou de fausse route)

- Conserver la bouteille ou un échantillon pour analyse toxicologique

Stabilisation initiale intrahospitalière

- Voie veineuse centrale si instabilité hémodynamique (proscrire les voies jugulaire interne et sous clavière gauches car possibilité de cervicotomie gauche ultérieure)

- Corticoïdes (méthylprednisolone 1 mg/kg/j pendant 48h si dyspnée par œdème pharyngo-laryngé ou atteinte ORL importante

- Réévaluer la fonction respiratoire et hémodynamique

- IOT séquence rapide ou vigile sous fibroscopie si nécessaire

TRAITEMENT CHIRURGICAL SPECIFIQUE

Absence d’indication chirurgicale

- Lésions de stade I œsophagien ou I-II gastrique

- Reprise immédiate de l’alimentation orale ± pansements gastriques (gel de polysilane)

- Sortie après consultation psychiatrique si TS

- Pas de contrôle endoscopique à distance

Indication chirurgicale formelle

- Stade 3 endoscopique ou perforation digestive

- En urgence après fibroscopie bronchique et examen ORL

- Œsogastrectomie totale par stripping (après avoir vérifié l’absence de nécrose trachéo-bronchique de contiguïté qui indique alors une oesophagectomie par thoracotomie avec patch pulmonaire)

- Œsophagostomie cervicale

- Jéjunostomie d’alimentation

- Trachéotomie selon lésions ORL associées

- Si extension aux organes voisins : exérèse viscérale élargie (DPC, colectomie, résection de grêle, patch pulmonaire trachéal)

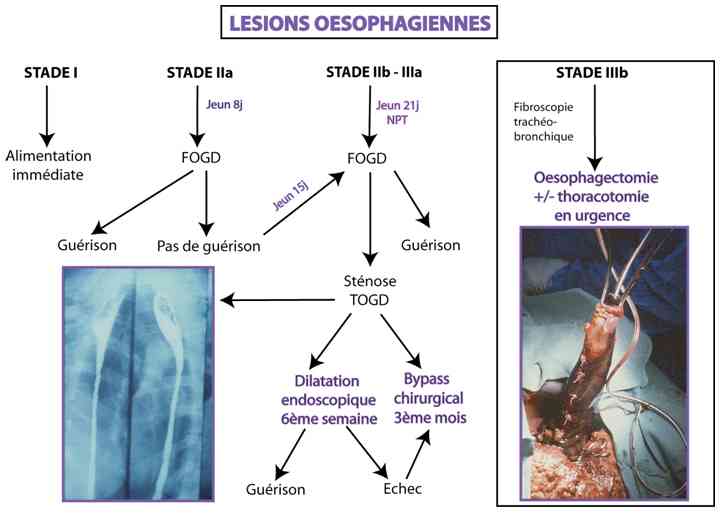

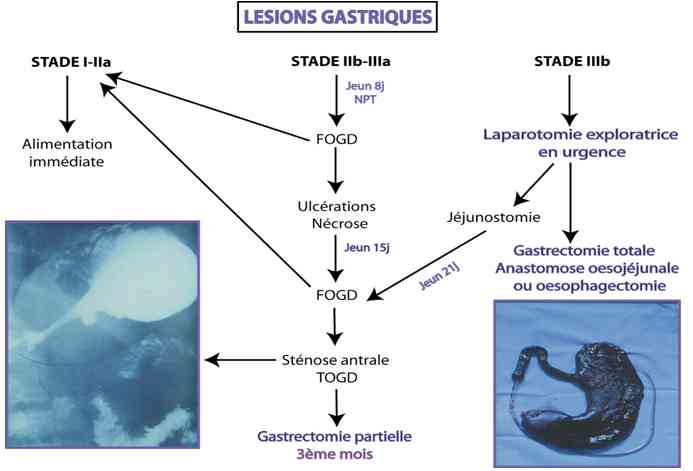

Stades intermédiaires

- Risque évolutif pendant les 3 premières semaines: hémorragie digestive, perforation bouchée de l’estomac, fistule gastro-colique ou oeso-aortique

- Jeûne de 8 ou 21 jours selon la gravité des lésions

- Hospitalisation en milieu chirurgical

- Alimentation parentérale par cathéter veineux central ou entérale par jéjunostomie d’alimentation

- Proscrire la sonde gastrique

- Intérêt de l’antibiothérapie non prouvée

- Antisécrétoires utiles car évitent le reflux acide

- Contrôle endoscopique à la fin de la période de jeun

PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE DU PROBLEME PSYCHIATRIQUE

- Si intoxication volontaire, consultation psychiatrique pour évaluer le risque de récidive suicidaire précoce et le contrôler par des anxiolytiques et/ou des antidépresseurs

- Indication d’hospitalisation en secteur psychiatrique possible, après contrôle des lésions somatiques

PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE SELON LA FORME ET LE TYPE DU PRODUIT INGERE

- Corrosifs à effets systémiques

_701

Tableau

Liste des produits caustiques

Antirouille (Rubigine) ou acide oxalique ou acide Fluorhydrique ou certains détartrants (acide phosphorique)

- Hospitalisation en milieu spécialisé obligatoire et monitorage ECG continu

- Signes cliniques :

- paresthésies, fasciculations, myoclonies, convulsions

- asystolie, fibrillation ventriculaire

- collapsus

- Les fluorures chélatent le calcium => hypocalcémie profonde avec atteinte de la contractilité musculaire, cardiaque et de la coagulation. Activation des canaux potassium calcium dépendants => hyperkaliémie

- Nécrose tubulaire aiguë

- Surveiller hypocalcémie (calcium ionisé), hypomagnésémie, hyperkaliémie et ECG

- Si lésions cutanées, gluconate de Ca++ à 10% sur les brûlures cutanées pour précipiter le fluorure en sels non résorbables. Effet antalgique

- Correction de l’hypocalcémie : 2,5 g de gluconate de calcium dans 200 mL de Glucose 5% en 30 min puis adapter à la calcémie et au tracé ECG

- A adapter à la calcémie et au tracé ECG

- Correction de l’hypomagnésémie

- EER parfois nécessaire (hyperkaliémie, insuffisance rénale)

Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée)

- Ingestion accidentelle d’eau oxygénée officinale : peu de conséquences

- Ingestion suicidaire formulation concentrée (1mL d’eau oxygénée à 35% => 115mL d’oxygène) :

- risque d’embolie gazeuse => traitement par oxygénothérapie hyperbare en urgence

- hémolyse et méthémoglobinémie

Eau de javel (hypochlorite de sodium)

- Si contient 9,6% de chlore actif = 36° chlorométriques = concentrée = corrosif

- Forme diluée = prête à l’emploi = 2,6% de chlore actif = 9° chlorométriques = irritant et émétisant

- Si mélangée à un acide ou à de l’ammoniaque = dégage des gaz irritants pour la muqueuse trachéo-bronchique

Permanganate de potassium

- Risque caustique digestif si absorbé en comprimés

- Comprimés radio opaques

- Evacuation des comprimés intra-gastriques par endoscopie

Surveillance

CLINIQUE

- Conscience, comportement, T°, FR, SpO2, PA, FC, douleurs abdominales

- Saignement généralement modeste car hémostase spontanée par nécrose

- Si diffusion +++ du caustique = grandes pertes liquidiennes du type «péritonite»

PARACLINIQUE

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine, CPK, LDH, calcium, phosphore, magnésium, NFS-plaq, hémostase, gaz du sang selon gravité et nature de l’intoxication

Devenir / orientation

- Transport médicalisé (SMUR) en milieu spécialisé où coexistent réanimation, service de chirurgie viscérale, unité d’endoscopie digestive et trachéo-bronchique, en position demi-assise si possible

- Critères d’admission :

- hospitalisation sauf si ingestion accidentelle certaine d’un produit de faible causticité (ex : eau de Javel diluée) et absence de signes fonctionnels

- admission en USPI ou réanimation si signes de gravité

- sinon, hospitalisation en milieu chirurgical préférable

- Prévenir rapidement l’endoscopiste et le chirurgien viscéral si signes de gravité

- Suivi psychiatrique si TS

Mécanisme / description

Toujours appeler CAP car composition souvent imprécise sur étiquetage et mélange possible de plusieurs types d’agents corrosifs

Spécificités selon le mode d’ingestion

- Toute ingestion massive d’un produit de forte causticité induit des lésions diffuses et sévères

- Une absorption accidentelle donne rarement lieu à des lésions sévères (faible quantité ingérée)

- Une absorption volontaire est souvent une ingestion massive d’un produit de forte causticité

- Risque d’aggravation des lésions en cas de vomissement provoqués ou associés

Spécificités selon la forme du produit

- Les ingestions de produits en poudre et en cristaux, difficiles à avaler, provoquent préférentiellement des lésions oropharyngées et de l’œsophage proximal

- Produits en gel => temps de contact prolongé => lésions en coulées oropharynx et œsophage

- Mousses => faibles quantités ingérées => lésions bucco-pharyngées ou laryngées. En cas d’ingestion massive, inhalation fréquente

- Produits liquides => progression rapide => lésions œsogastriques

Spécificités selon la nature du produit

- Risque de toxicités systémiques associées pour certains produits

- Solvants volatils => risques de pneumopathie d’inhalation

- Ammoniac => lésions digestives hémorragiques

- Bases : lésions proximales, profondes, temps de pénétration prolongé

- Acides : lésions distales, superficielles sauf si ingestion massive, émission de vapeurs

Mécanismes physiopathologiques

- Bases :

- les ions OH- sont à l’origine d’une solubilisation de la kératine, d’une hydrolyse du collagène et des protéines et d’une saponification des lipides

- cette nécrose de liquéfaction permet une pénétration plus profonde du toxique induisant des lésions sous-estimées initialement mais évolutives, avec d’importants phénomènes inflammatoires secondaires et une reconstruction tissulaire volontiers hypertrophique

- Acides :

- les ions H+ provoquent une intense déshydratation et une coagulation des protéines entraînant la mort cellulaire

- la nécrose de surface est d’emblée maximale et fait obstacle à la progression du caustique conduisant à des brûlures le plus souvent bien limitées, relativement peu profondes, sauf en cas d’ingestion massive, mais dont la détersion est lente

- formes anhydres : lorsque les acides et les bases sont anhydres (non dissociés) le caractère fortement hygroscopique (avidité pour l’eau) participe aux lésions

- les sels de ces acides et de ces bases fortes peuvent présenter également une forte causticité, liée à :

- un cation métallique (Hg2+, Fe2+, Cu2+…)

- une hydrolyse au contact de l’eau des tissus (de nombreux chlorures métalliques s’hydrolysent en acide chlorhydrique (ex : aluminium, antimoine, étain, titane, vanadium, zinc…)

- au caractère non saturé du sel (bifluorure d’ammonium, sels alcalins de sodium (pyrophosphate, métasilicate) …)

- les oxydants et/ou les agents électrophiles :

- pour constituer une brûlure chimique, ils doivent être en contact avec la peau et/ou les muqueuses à concentration suffisante et pendant suffisamment longtemps

- le temps de contact et la concentration vont conditionner en grande partie l’importance des lésions

- ils entraînent une dénaturation des protéines, par exemple la transformation des acides aminés en aldéhydes

- agents électrophiles : exemples : agents alkylants, aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, glutaraldéhyde, glyoxal, acroléine…), quinones, lactones, …

- anhydrides (anhydride maléique, phtalique, …) : ils se comportent comme des acides

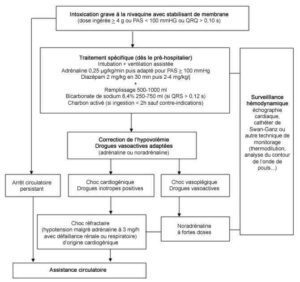

Algorithme

- Algorithme thérapeutique des localisations oesophagiennes

_705

Algorithme

Algorithme thérapeutique des localisations oesophagiennes

- Algorithme thérapeutique des localisations gastriques

_706

Algorithme

Algorithme thérapeutique selon la localisation gastrique

Bibliographie

- Cattan P et Célérier M. Œsophagites caustiques : conduite à tenir. In : JL Dupas and JF Fléjou, eds. Maladies de l’Œsophage, de l’estomac et du duodénum. Paris: Arnette; 1999:143-150

- Zargar SA, Kochhar R, Mehta S, Mehta SK. The role of fiberoptic endoscopy in the management of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of burns. Gastrointest Endosc 1991;37:165-169

- Villa A, Cochet A, Guyodo G, Les intoxications signalées aux centres antipoison français en 2006. Revue du Praticien 2008 ;58 :825831

- Bronstein AC , Spyker DA , Cantilena LR Jr , Green J , Rumack BH , Heard SE

- Nisse P, Le praticien en anesthésie-réanimation, 2004;8 ,6 : 429-438

- 2006 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National

- Poison Data System (NPDS). Clin Toxicol (Phila). 2007;45:815-917

- Landru J, Jacob L. Anesthésie-réanimation pour lésions de l’oesophage après ingestion d’un produit caustique. EMC, 36-726-A-10

- C. Bismuth, F. Baud, F. Conso, S. Dally, J.P. Frejaville, R. Garnier, A.Jaeger. Toxicologie Clinique – 5ème Edition, Médecine Sciences Flammarion, Paris 2000

Auteur(s) : Fabienne FIEUX, Antoine VILLA, Pierre CATTAN

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com