Spécialité : metabolisme /

Points importants

- La régulation calcique est importante pour le fonctionnement cellulaire, la transmission neuronale, la stabilité membranaire, la structure osseuse, la coagulation sanguine et les échanges intracellulaires

- Manifestations exclusivement neuromusculaires : anomalies sensitivomotrices, électromyographiques et électriques ECG

- Fréquente chez le sujet âgé (hypovitaminose D chronique)

- Peut être témoin de maladie grave (pancréatite aiguë, rhabdomyolyse)

- Diagnostic biologique : calcémie ionisée (correction à partir du taux de protides et/ou d’albumine)

- Risque immédiat cardio-vasculaire : trouble du rythme et mort subite

Présentation clinique / CIMU

SIGNES FONCTIONNELS

Spécifiques

- Troubles neurologiques :

- dysesthésies

- spasmes, fasciculations, crampes musculaires

- signe de Trousseau

- tétanie

- crise convulsive

- Trouble psychiatriques :

- anxiété, dépression

- syndrome confusionnel, syndrome démentiel

- Troubles cardiovasculaires :

- palpitations

- syncope – troubles du rythme

- HoTA – collapsus

- insuffisance cardiaque

- douleur angineuse

- mort subite

CONTEXTE

Terrain

- Sexe ratio = 1

- Tout âge

Traitement usuel

- Long cours :

- bisphosphonates

- digitaliques

- antiépileptiques

- Récent :

- chélateurs du Ca++

- injection de produit de contraste

- oestrogènes

- diurétiques de l’anse

- antibiotiques néphrotoxiques (aminosides)

- amphotéricine B

Antécédents

- Troubles anxieux

- Chirurgie thyroïdienne ou parathyroïdienne, radiothérapie cervicale, traumatisme cervical

- Insuffisance rénale chronique

- Alcoolisme/insuffisance hépato-biliaire

- Pancréatite

- Hyperphosphorémie

- Hypovitaminose D : rachitisme, personne âgée

Facteurs de risque

- Lié au terrain sous-jacent = cardiopathie sous-jacente

- Traitement au long cours par digitaliques

- Association avec d’autres troubles métaboliques :

- hyperkaliémie

- hypermagnésémie

- alcalose

Circonstances de survenue

- Iatrogénique

- Chronique selon terrain prédisposant (insuffisance rénale chronique, hypovitaminose D)

EXAMEN CLINIQUE

Etat général

- Dénutrition, rachitisme

- Signes d’hypocalcémie chronique :

- cataracte

- peau sèche, psoriasis

- ongles cassants, friables

- prurit chronique

- mauvaise dentition

Signes spécifiques

- Confusion, démence

- Syndrome extra-pyramidal

- Convulsions

- Hallucinations

- Crise de tétanie

- Signes évocateurs :

- signe de Chvostek provoqué (stimulation du nerf facial – 2 cm région du tragus auriculaire : contraction de la joue et de la partie médiane de la lèvre supérieure, en réponse à la percussion)

- signes de Trousseau spontanés ou provoqués par prise tensionnelle (gonflement du brassard à tension, ischémie périphérique dans le territoire médian et ulnaire : contracture musculaire des mains [main d’accoucheur de Trousseau] avec flexion des MCP et extension des IP)

- Sibilants, stridor (en rapport avec la contraction des muscles lisses)

- Tableau digestif :

- diarrhée

- colique intestinale

- dysphagie

En rapport avec des signes étiologiques

- Pancréatite

- Rachitisme, carence d’apport en vitamine D

- Insuffisance rénale chronique (recherche de fistule artério-veineuse)

EXAMENS PARACLINIQUES SIMPLES

- Systématique, ECG : recherche un allongement du QT, un trouble du rythme

CIMU

2 situations

- Toujours utiliser la calcémie corrigée, ou au mieux la calcémie ionisée :

- situation A : calcémie > 1,8 mmol/L et asymptomatique (pas de signes électriques)

- situation B : calcémie < 1,8 mmol/L ou symptomatique (clinique et/ou électriques)

CIMU

- Situation A : tri 4

- Situation B : tri 2 – 1

Signes paracliniques

- Situation A : calcémie > 1,8 mmol/L et asymptomatique (pas de signes électriques)

- Situation B : calcémie < 1,8 mmol/L ou symptomatique (clinique et/ou électriques)

BIOLOGIQUE

Situations A/B

- Ionogramme sanguin – urée – créatinine (éliminer insuffisance rénale – hyperkaliémie associée)

- A visée diagnostique :

- calcémie, calcémie corrigée : basse

- protidémie, albuminémie permettant le calcul de la calcémie corrigée

- Ca corrigé = Ca mesuré – 0,02 x (albumine – 40)

Selon le contexte

- Lipase et bilan hépatique avec hémostase (pancréatite)

- Gazométrie artérielle (acidose)

- Magnésium, phosphores

Diagnostic étiologique

Hypoalbuminémie

- Cirrhose

- Syndrome néphrotique

- Malnutrition

- Brûlures

- Sepsis

Hypomagnésémie

- Pancréatite

- Iatrogénique : aminosides, amphotéricine B, diurétiques anse

- Alcoolisme

- Malnutrition

Hyperphosphatémie

- Insuffisance rénale chronique

- Rhabdomyolyse

- Ischémie mésentérique

Déficience/résistance PTH

- Etiologies congénitales : syndrome DiGeorge

- Hypoparathyroïdie idiopathique

- Pathologie infiltrative : maladie Wilson, métastases

- Pseudohypothyroïdie = résistance PTH (maladie Albright)

Déficience/résistance vitamine D

- Malnutrition, rachitisme

- Syndrome hépatorénal

Augmentation du taux de citrate extracellulaire

- Transfusion sanguine massive

- Injection produite contraste radiologique

Multifactoriels

- Pancréatite aiguë

- Rhabdomyolyse

- Sepsis

- Toxic shock syndrome

- Néoplasies : métastases ostéoblastiques (cancers sein/prostate), syndrome lyse tumorale

- Insuffisances hépatique/rénale

- Pathologies infiltrant la parathyroïde : sarcoïdose, tuberculose, hémochromatose

Iatrogénique

- Inhibiteurs de la pompe à protons IPP (diminue l’absorption du calcium)

- Inhibiteurs de recapture sérotoninergique (antagonisent l’effet du calcium sur le muscle lisse)

- Bisphosphonates (chélateur du calcium)

- Phénobarbital et phénytoïne (diminue la réabsorption du calcium au niveau intestinal, stimule le catabolisme de la vitamine D)

- Foscarnet, éthylène glycol (complexes avec calcium)

- Œstrogènes (inhibe la résorption osseuse)

- Aluminium, alcool (supprime PTH)

Effets post-opératoires

- Résection d’adénome parathyroïdien (hypocalcémie transitoire)

- Hypoperfusion parathyroïdienne : chirurgie ou traumatique

- Pancréatectomie

Diagnostic différentiel

CLINIQUE

- Crise d’hystérie/crise d’angoisse/attaque de panique

- Crise de spasmophilie

- Hypokaliémie

- Troubles du rythme cardiaque

- Convulsion

- Accident ischémique transitoire

PARACLINIQUE

- Fausse hypocalcémie en cas d’hypoalbuminémie

Traitement

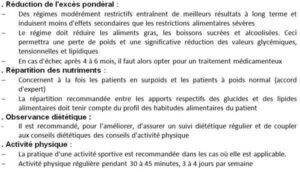

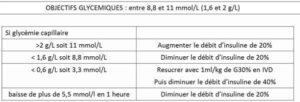

- Situation A : calcémie > 1,8 mmol/L et asymptomatique (pas de signes électriques)

- Situation B : calcémie < 1,8 mmol/L ou symptomatique (clinique et/ou électriques)

TRAITEMENT PREHOSPITALIER / INTRAHOSPITALIER

Stabilisation initiale

- Situation A :

- traitement ambulatoire possible

- supplémentation orale : 1000 à 2000 mg/j

- prévoir un bilan étiologique rapidement

- Situation B :

- prévenir le risque cardio-vasculaire immédiat

- traitement d’attaque :

- gluconate de Calcium : 200 à 300 mg

- dilué dans 100 mL de sérum glucosé à 5%

- perfusé sur voie périphérique en 10 min

- traitement d’entretien :

- gluconate de Calcium

- attention : le Gluconate de calcium injectable est contre-indiqué en cas de traitement digitalique associé

- dilué dans 500 mL de sérum glucosé à 5%

- 0,5 à 2 mg/kg/h sur voie veineuse centrale

- adapté à la calcémie de contrôle à 1 à 2 heures

Suivi du traitement

- Phase aiguë :

- situation A : traitement ambulatoire

- situation B : traitement parentéral :

- surveillance scopique

- calcémie rapprochée à 1 à 2 heures après traitement d’attaque permettant la décision de mise en route du traitement d’entretien

MEDICAMENTS

- Sels de calcium : comprimés ou sachets (dosage à 500 ou 1000 mg) :

- Cacit, 500 ou 1000 mg, cp effervescents

- Calcidose, 500, sachets

- Calciprat , 500 ou 1000 mg, cp à sucer

- Sels de calcium + vitamine D : comprimés ou sachets (dosage à 500 ou 1000 mg de calcium, dosage à 400, 800, ou 880 UI de vitamine D) :

- Cacit Vit. D, 1000 mg de calcium, 880 UI de Vit D, sachets

- Calcidose Vit. D, 500 mg de calcium, 400 UI de Vit D, sachets

- Calciprat D3, 500 mg de calcium, 400 UI de Vit D, comprimés

Surveillance

- Situation A : calcémie > 1,8 mmol/L et asymptomatique (pas de signes électriques)

- Situation B : calcémie < 1,8 mmol/L ou symptomatique (clinique et/ou électriques)

Situation A

- Traitement ambulatoire

- Surveillance calcémie et calciurie hebdomadaire, jusqu’à la consultation avec le médecin traitant

- Risque d’hypercalcémie, hypercalciurie, majoré en cas de co-prescription avec la vitamine D (donc éviter l’association Calcium – vitamine D en prescription de sortie sans preuve ou forte suspicion clinique d’hypovitaminose D associée)

Situation B

- Traitement parentéral

- Surveillance scopique de la fonction cardiaque

- Calcémie rapprochée (adaptation et efficacité thérapeutique)

Devenir / orientation

- Situation A : calcémie > 1,8 mmol/L et asymptomatique (pas de signes électriques)

- Situation B : calcémie < 1,8 mmol/L ou symptomatique (clinique et/ou électriques)

CRITERES D’ADMISSION

- Situation B : en service soins continus

CRITERES DE SORTIE

- Situation A

ORDONNANCE DE SORTIE

- Calcium per os : 1000 à 2000 mg/j

- Supplémentation vitaminique en cas d’hypovitaminose D

RECOMMANDATIONS DE SORTIE

- Prévoir un bilan étiologique rapidement à adresser au médecin traitant :

- calcémie – phosphorémie

- calciurie

- vitamine D sérique

- parathormone

- Alimentation riche en calcium [Fromage et produits laitiers +++]

_180

Tableau

Aliments riches en calcium

Mécanisme / description

- Régulation calcique sous la dépendance de la parathormone (PTH), vitamine D et calcitonine

- 99% du calcium est dans l’os

- 1% du calcium est dans le secteur extracellulaire

- 50% de calcium libre, forme ionisée (1-1,5 mmol/L)

- 40% est complexé avec les protéines (particulièrement l’albumine)

- 10% est complexé avec les anions (citrates)

- L’homéostasie est maintenue par le gradient transmembranaire entre secteurs intra et extracellulaire, dépendant de la présence de phosphates en intracellulaire

- Le taux de calcium extracellulaire est maintenu à 8,7 – 10,4 mg/dL

- Les variations dépendent du pH sanguin, des protéines et du taux d’anions et des mécanismes de régulation calcique

- PTH :

- PTH = hormone de régulation du calcium extracellulaire

- cible osseuse et rénale

- action hypercalcémiante

- permet la mobilisation du phosphate de calcium osseux, l’élimination urinaire du phosphore, la réabsorption du calcium urinaire, la synthèse de la vitamine 1,25-(OH)2D3

- Vitamine D3 ou vitamine 1,25-(OH)2D3 :

- responsable de l’absorption entérale du calcium et du phosphore

- permet la minéralisation osseuse

- action hypercalcémiante

- Deux types d’hypocalcémie :

- hypocalcémie totale :

- déficit portant sur le pool calcique total circulant

- baisse concomitante du calcium ionisé et du calcium lié aux protéines

- étiologies :

- carence d’apport (personne âgée), cause la plus fréquente

- hypoparathyroïdie

- hypovitaminose D

- hypocalcémie totale :

- Hypocalcémie ionisée : pool calcique circulant variable, normal ou élevé :

- modification du rapport calcémie ionisée/calcémie

- correspond à certains états pathologiques :

- hyperprotidémie importante (myélome, syndrome inflammatoire)

- alcalose (hyperventilation)

- complexation aux bicarbonates : alcalose métabolique

- complexation aux phosphates : hyperphosphorémie et insuffisance rénale

- complexation aux acides gras libres dans le cadre de la pancréatite aiguë

Bibliographie

- Dyscalcémie, urgences 2007, D.Trewick, F.Vignaud, G.Potel, E.Batard

- Dyscalcémie aux urgences, C. Guitton, B. Renard, L. Gabillet, D. Villers, Réanimation 2002 ; 11 : 493-501

- Hypocalcemia, Suneja M., Muster H., Pegoraro A., eMedicine Specialties > Nephrology > Acid-Base, Fluid, and Electrolyte Disorders, http://emedicine.medscape.com/article/241893-overview

- Harrison, Médecine interne, 15e édition

- Manuel de sémiologie médicale, Moline J., éd. Masson

- Guide de thérapeutique, 3e édition, éd. Masson

- Atlas de poche de Physiologie, 3e édition, St. Silbernagl, A. Despopoulos, éd. Flammarion

- Guide pratique des médicaments, Dorosz 2007, éd. Maloine

Auteur(s) : Quentin SILVE, Albéric GAYET

Facebook Page Medical Education——Website Accueil —— Notre Application

- Pour plus des conseils sur cette application et developpement de cette dernier contacter avec moi dans ma emaile support@mededuct.com